Pour accompagner l’émission Enfin peut-être avec Sohan Tricoire, qui portait sur l’alimentation, voici trois romans qui en ont fait le thème central de leur récit. Ils parlent de notre monde – à quelques détails près.

Mise en bouche

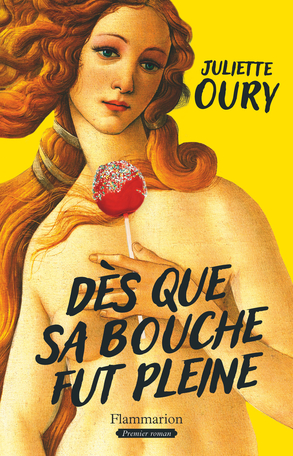

Juliette Oury, Dès que sa bouche fut pleine, Flammarion, 2023

Pensez au sexe. Pensez à la nourriture. Maintenant, pensez aux deux – non pour les combiner, mais pour les déplacer. Imaginez que toutes les représentations que vous vous faites de la sexualité, vous les attribuiez à l’alimentation, et inversement.

Cette expérience de pensée est le point de départ du premier roman de Juliette Oury. Dans ce monde, contemporain quoique parallèle, vos soirées entre ami·es sont consacrées à l’échangisme, vos déjeuners entre collègues impliquent quelques caresses, et le week-end vous rejoignez vos potes au bistro pour une baise vite fait. Peut-être est-ce déjà le cas pour vous – mais pas la norme, ni matière à échanges mondains. Quant à la nourriture, vous n’en croiserez pas une miette. Cuisiner, qui plus est à plusieurs, relève d’un dévergondage dont la morale ambiante aura tôt fait de vous détourner. Vous vous contenterez, une fois la passion amoureuse dans votre couple retombée, de barres sustentives, neutres, tout juste « suffisantes à la survie humaine » ; en prenant bien garde à ne pas éprouver le moindre plaisir à leur consommation.

À travers l’émancipation de Laetitia, jeune femme coincée dans une relation frustrante et étouffante qui découvre la faim et ne sait quoi faire de son désir, ce roman nous balade de chocs en absurdités au sein d’une société dont les codes obéissent à une logique si opaque que l’on est bien en peine d’en démonter le mécanisme. Par un renversement de perspective à la fois très simple et d’une grande habileté, ce récit nous tend un miroir certes déformant mais assez précis pour que l’on y admire nos propres incohérences, notre attachement aveugle à des mœurs qui ne font plus sens que par argument d’historicité. Sans remettre en question frontalement notre rapport à l’entité exclusive que forme le couple ou au métier que l’on peut faire de telle ou telle partie de son corps (entre autres exemples foisonnants), le livre vient gratter de son ironie nos conceptions morales, juste là où c’est bon.

Plat de résistance

Vincent Message, Défaite des maîtres et possesseurs, Seuil, 2016

Nous ne sommes plus les maîtres, nous ne sommes plus les possesseurs. D’autres sont arrivés, qui ont pris nos places et nous en ont octroyé une nouvelle – qui ne nous est pas habituelle, mais devrait nous être familière puisqu’elle correspond plus ou moins à celle que nous imposons à d’autres espèces animales.

Histoire d’amour viciée, lutte pour le maintien d’un système oppressif de plus en plus difficile à justifier, explicitations vertigineuses de l’abomination qui a cours dans les abattoirs : le roman de Vincent Message est tout cela à la fois, et plus dérangeant encore. Non pas moralisateur, pas un instant, mais quel déni, quelle apathie peut-on encore entretenir après la lecture de ces pages à l’écriture ciselée, froide et exigeante, flirtant en permanence avec un semblant d’objectivité documentaire ?

Entretenant tout au long du récit le flou sur la nature de ces êtres nouveaux maîtres, si semblables à nous, humain·es, l’auteur livre une dystopie sans prétention, sans poudre aux yeux ni effets de manche qui convoqueraient un imaginaire trop distrayant. Au contraire, l’épure fait toute la force du propos. Et si les images et situations, rapports de domination vous en rappellent d’autres, ne détournez pas les yeux, vous savez que vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.

« Cent milliards sur la terre, mille milliards dans les mers : ils tuaient, chaque année, beaucoup plus d’animaux qu’il n’était mort d’hommes au cours de toutes les guerres depuis le début de leur histoire, mais ils ne les appelaient pas victimes, n’appelaient pas ça la guerre, et ne voyaient dans ce système qu’un moyen de se nourrir. »

(In)digestif

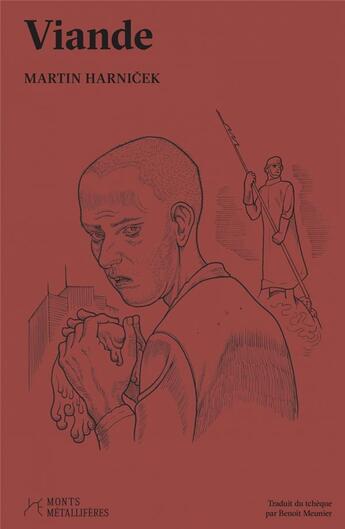

Martin Harníček, Viande [1981], trad. du tchèque par Benoit Meunier, Monts métallifères, 2024

Écrit en trois semaines, inspiré d’un trip sous acide et publié en samizdat (l’autoédition dissidente en URSS et dans le bloc de l’Est), ce court récit halluciné de l’écrivain tchécoslovaque Martin Harníček est aussi insupportable que captivant à lire.

Dans une langue simple et redondante, lancinante, le narrateur nous entraîne dans son quotidien marqué par l’aliénation et l’horreur constante, où tout ce qui importe, le but de chaque journée, est d’obtenir de la viande. Pour ce faire, il suffit : 1. de l’obtenir et 2. de ne pas se retrouver soi-même sur l’étal du boucher.

Errant au sein d’une ville où pratiquement tout est passible d’abattage (tuer quelqu’un·e pour obtenir de la viande au noir ; mais aussi interpeler un policier pour dénoncer un abattage au noir ; se rendre aux halles, lieu de distribution de la viande, sans ticket d’échange ; se défendre en cas d’agression…), le narrateur contemple avec une passivité désarmante cette lutte pour la survie de chacun·e. On suit également le cheminement de sa pensée, laborieuse car en prise permanente avec la nécessité de donner un peu de logique au fonctionnement général de cette société. Ainsi l’observons-nous, sidéré·es et impuissant·es, donner justification à ses actes : après qu’il a tué telle femme pour obtenir ses tickets, après qu’il a volé telle autre, ou parce qu’il désire celle-là, c’est « [s]on droit » de s’emparer de ce qu’il convoite.

Quant à la viande, elle est humaine, et c’est la seule nourriture à disposition – une obsession. Voilà qui explique l’intensité du cycle d’abattage, et qu’il devienne impensable de s’en passer. Il apparaît évident au narrateur qu’il n’existe pas d’autre système, pas d’autre manière de vivre, pas d’autre façon de se nourrir.

Et pourtant.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.